Project Story #02HORIBA C.Stationが切り開く

パートナーとの新たな共創の未来

Prologue

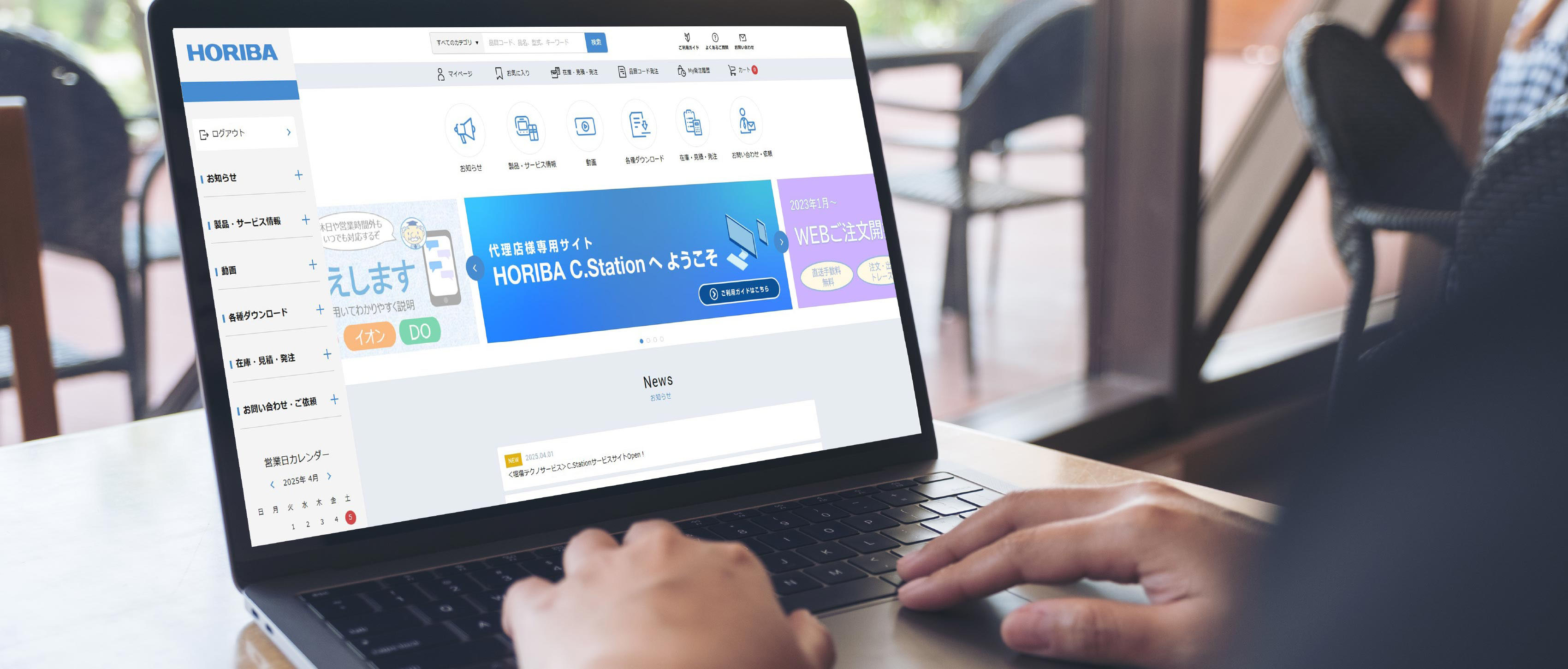

HORIBAグループ4社——堀場製作所、堀場エステック、堀場アドバンスドテクノ、堀場テクノサービス——は、2023年にパートナー向けウェブプラットフォーム『HORIBA C.Station(ホリバシーステーション)』を共同で立ち上げ、運用を開始した。このプロジェクトでは、これまで一部の代理店に情報を提供するのみだった『HORIBA Sales Navi(ホリバ セールスナビ)』と呼ばれるウェブサイトを、発注や配送状況の確認といったEC機能に加え、最新の製品情報やセミナーの案内などの確認、製品保守やサポート依頼のやり取りが可能な双方向コミュニケーションツールへと刷新。HORIBA C.Stationは、相互の業務の効率化から信頼関係強化へとつなげる企業間連携プラットフォームへと進化を遂げた。

異なる事業領域と業務背景を持つ4社が一丸となり、重要なパートナーである代理店との関係性を再定義し、新たな価値を生み出す挑戦の軌跡を振り返る。

Member

-

前田

堀場アドバンスドテクノ

Corporate Transformation推進室

2019年入社 -

北

堀場製作所

営業プロセスマネジメント部

2002年入社 -

松谷

堀場エステック

ビジネスディベロップメント部

2014年入社 -

宮西

堀場テクノサービス

フィールド戦略室

2022年入社

※所属および記事内容は、取材当時のものです。

コロナ禍で浮き彫りになった情報伝達の壁

「『HORIBA C.Station』がスタートしたのは、2020年初頭に猛威をふるい始めた新型コロナウイルスがきっかけでした」堀場アドバンスドテクノの前田は、このプロジェクトの始まりをそう振り返る。

「新型コロナウイルスが流行したことで対面での商談やイベントが制限され、Face to Faceの営業活動がほとんどできなくなりました。その結果、代理店との関係性が希薄化する懸念が出てきたのです。さらに在宅勤務など、オフィスに出社しなくても仕事ができる環境がお互いに必要になりました。こうした背景から『新たなコミュニケーションの場をウェブ上で作ろう』と私の上司が提案したことで、HORIBA C.Stationの開設につながりました」。

HORIBA C.Stationの前身となる『HORIBA Sales Navi』は、製品情報を中心に掲載していたためグループ会社間で提供する情報量にばらつきが見られた。新卒で入社して間もなくこのプロジェクトに参加した堀場テクノサービスの宮西は、「従来のサイトは提供したいアフターサービスの内容が十分ではありませんでした。新しいサイトを作る際には、サービス内容をより詳しくアピールできれば、受注の増加につながるはずと考えました」と語る。グループ各社がそれぞれ独自に情報を発信していたため全体としての統一感が失われ、その結果、代理店との相互コミュニケーションが十分に構築されていないという重要な課題が明確になったのだ。

これらの課題を解決すべく、発起会社である堀場アドバンスドテクノに事務局が設置され、堀場製作所と、製品のアフターサービスを担う堀場テクノサービスがプロジェクトに加わり、デジタルツールで代理店との関係性をより強固にするHORIBA C.Stationの構築がスタートした。

サイトオープン後に直面した課題

「サイト設計で何より大切にしたのは、顧客体験(CX: Customer Experience)を向上させることでした。コストと時間をかけてサイトをリニューアルしても、ユーザーにとって使いにくいものであれば意味がありません。どういうサイトであれば使いやすいか、画面上のボタンの位置に至るまで徹底的に話し合いました」 そう語るのは、サイト構築を担当した前田だ。

これらのおもいを5つの”C” (Customer :新しい顧客体験、Communication: 連携強化、Connect :関係強化、Comfortable :ストレスフリー、Confidence :安心・信頼)に込め、新たなウェブサイトはHORIBA C.Stationと名付けた。

そして約2年にわたる検討と構築の期間を経て、2023年1月に正式にオープンとなった。新しいサイトは単なる情報掲載の場ではなく、製品の受発注機能や最新の在庫状況確認、アフターサービスの申し込み、問い合わせ対応までを可能にし、ユーザビリティを追求したプラットフォームとして大きく生まれ変わったのだ。

しかし、「オープンしてからが本番でした」と堀場製作所の北は振り返る。

オープン後に直面した最初の課題は、異なるバックグラウンドを持つ3社が1つのプラットフォームを共同で運営することだった。コロナ禍で薄れた代理店とのコミュニケーションを取り戻すには、ユーザーが求める情報を一気通貫で提供できるプラットフォームとして完成させる必要があった。

「サイトにアクセスする代理店の方々からは、HORIBAは一つの会社に見えています。グループ会社でありながら『One Company』としての統一感をサイトに持たせることが必須でした。本当に重要なのはサイト設計ではなく、情報を提供する私たち自身の意識と行動の変革だったのです」と前田は振り返る。

前田、北、宮西の3名を含む事務局メンバーは、毎週オンラインで会議を行いながら新しいサイトの運用ルールや情報発信の一つひとつに向き合い、統一感の追求に努めた。これが、顧客体験(CX)の向上をめざす第二のプロジェクトの始まりだった。

『One Company』を体現するサイトへ

「HORIBA Sales Naviは各社の担当者がそれぞれ情報を掲載していたため、新製品の情報一つとっても、微妙に文章のフォーマットが異なっていました。ただ情報を載せるだけではなく、どうすれば適切に伝わるかを考え、ユーザー目線を追求しました。例えば製品が廃番になったときには、後継品や問い合わせ先をしっかり示すことが重要です。そうした“ユーザー目線の運用”を、私たちは本気で作り込んでいきました」と北は語る。

こうした地道な取り組みを積み重ねた結果、当初はバラバラだった情報発信もグループとして統一されたスタイルで届けられるようになった。同時に改善したのが、各社をまたぐ業務メンバーの連携と業務プロセスの標準化だ。従来はメールで情報掲載依頼を行っていたため、文章が完成するまでの修正履歴ややり取りの記録が残らず、情報の管理や共有に大きな課題があった。これに対し、新しいプロセスでは外部の情報管理システムを活用し、掲載依頼から進捗状況まで一元的に管理できる共通フローを構築。掲載依頼から進捗までの可視化も実現した。

また並行して、ユーザーである代理店へのヒアリングも行った。「新しいシステムを導入することに対して懐疑的な代理店も多数ありました。そこで2年をかけて全国70社以上の代理店に足を運び、使い方や利便性について説明するとともにご意見を伺いに回りました。代理店によっては全ての事業所に足を運びましたので、プロジェクトメンバーで合計すると100か所以上を回ったと思います」と、前田は語る。

ユーザーの声を共有しながら、プロジェクトメンバーで一つひとつ課題を解決していった。そして、小さなこだわりと地道な取り組みが、ユーザーにとっての使いやすさや分かりやすさに着実に繫がっていると実感することができた。

こうした取り組みの結果、サイトの情報の閲覧数は従来比5倍以上に増加し、最新の在庫情報や価格情報によって同じ内容の問い合わせが激減した。また、これまで注文はFAXで届いていたが、現在では注文の80%がウェブ経由に移行している。

「『顧客からの問い合わせに対して迅速かつ正確に対応できるようになった』『出荷状況もわかるので便利になった』『自社のウェブサイトも真似したい』というユーザーからの声を聞けたことで、HORIBA C.Stationが本当に信頼を獲得したのだという実感につながりました」と北は振り返る。

グループ内で広がる取り組み

「社内からもHORIBA C.Stationへの期待の声が多く上がるようになりました。『サービス情報の展開に苦労している』『問い合わせのやり取りが多くて大変』といった課題に対してHORIBA C.Stationを活用したプロジェクトが立ち上がるなど、サービス部門にとってもなくてはならない存在となっています」と宮西は語る。

そんな中、共通の代理店がないため当初は参加を見送っていた堀場エステックも参画することが決定した。現在、堀場エステックの松谷が先頭に立ち、最適な活用方法の検討を進めている。「我々の主力製品であるマスフローコントローラーは、顧客からの細かい要望に応じてカスタマイズし、出荷する製品です。その点がpH計などの量産品も扱う他のグループ会社と大きく異なります。こうした製品特性により、顧客からの問い合わせや仕様調整の依頼が日常的に発生しますが、それぞれの内容が細かく個別対応が必要なため、担当営業が不在のときには即座の対応が難しく、迅速性に欠けるという課題がありました」松谷はHORIBA C.Stationに対してこう期待を寄せている。「HORIBA C.Stationを導入し活用することで、24時間いつでも製品の最新情報を確認したり、ご発注をいただける体制を整えられると考えています。人の手が必要なきめ細やかなフォローにしっかりと時間をかけ、繰り返しの業務や処理はシステムに任せる。そんな効率的で質の高い営業体制を構築していきたいです」。

すでに導入したグループ会社の成果を踏まえながら、堀場エステックでも一日も早い導入をめざし、準備が着実に進んでいる。

HORIBAグループの

成長と未来に向けて

HORIBA C.Stationを導入したことで、これまでになかった『さまざまなサービスプランやソリューションを能動的にアピールできる場』が生まれたことは、当社にとって非常に大きな意味がありました。見積もり依頼や作業依頼、代理店からのウェブ注文も格段に増えています」と宮西は手応えを語る。

メリットはこれだけではなかった。

新システムの構築に向けてグループ各社が2年間にわたり真剣に議論を重ねた結果、会社の枠を越えた結束が生まれたのだ。「今では他のグループ会社がまるで自分の会社のもう一つの部署のように感じます。このプロジェクトを通じて、HORIBAグループ全体への視野が大きく広がりました」とプロジェクトメンバー全員が振り返る。

本プロジェクトはHORIBAグループ独自のボトムアップ活動である「ブラックジャックプロジェクト※」において、各国の代表テーマから最優秀賞を決定するワールドカップで2024年度に金賞を受賞。これは、単なるシステム構築にとどまらず、会社の枠を超えてお互いの状況の違いや経緯を理解し合いながら、顧客視点で自らの意識や行動の変革を行ったプロセス自体が評価された結果だった。海外グループ会社からも注目を集め、グローバル展開に向けた動きも始まっている。

現在は新たな製品の取り扱いも始まり、堀場エステックを含む4社での運用拡大を構想する。めざすのは、グループ全体の活動や価値観を顧客中心に据えて刷新し、顧客体験そのものを進化させる次世代のビジネスプラットフォームだ。『One Company』――それは単なるスローガンではない。HORIBA C.Stationが、HORIBAグループを一つに束ねる象徴となり、未来の成長を支える原動力になる。

※「社員の意識と行動の変革」を目的としてスタートしたHORIBA独自の取り組み。プロセス改善、人財育成、組織力強化など、社員自らが疑問や課題に感じていることから自由にテーマを決めて改革にチャレンジすることができるボトムアップの活動。